2023年即将过去,回眸这一年里的艺术瞬间,到底带来了什么?留下了什么?澎湃艺术近期将陆续推出年终报道,记录与回眸这一年来的艺术之路,展望新的一年。

2023是西方艺术巨匠毕加索辞世50周年,他的名字频繁地被提起。作为“毕加索庆典,1973-2023”的一部分,欧洲和美国举办了不下50场展览。但早在2018年,毕加索的儿子克劳德·毕加索(Claude Picasso)就认为,致力于呈现他父亲的展览太多了,他担心父亲的作品会因为频繁旅行和展出而受损,且这些展览可能对新学术研究的贡献有限。

毋庸置疑的是,毕加索的作品是欧美重要美术馆不可或缺的收藏,也总在现代艺术常设展的显著位置陈列。所有这些展览都指向一个熟悉的主题——无论你喜欢与否,毕加索的艺术仍然重要。然而,我们真的需要如此多的展览解读毕加索吗?

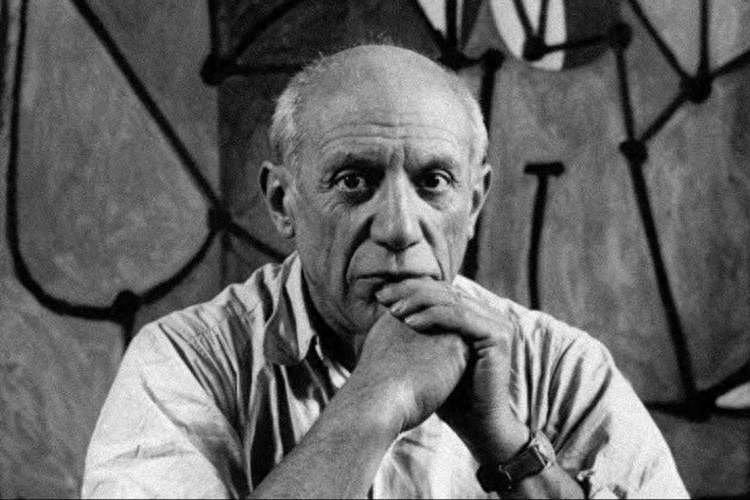

巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso,1881年-1973年)

“许多人对现有的发现和研究并不满意,期望能有新的发现,但最终没有。”克劳德·毕加索曾表示,“目前举办的展览中,有很多是不必要的。”2023年,克劳德·毕加索和他的母亲画家弗朗索瓦兹·吉洛(franoise Gilot)相继去世,关于毕加索展览是否太多的谈论也随之而去。

为了纪念毕加索去世50周年,全球数十家博物馆举办了一系列与毕加索相关的展览。规模有大有小,有些广受欢迎,也有的基本被忽视。这些展览将2023年打造为“毕加索年”。但遗憾的是,展览中几乎没有提出任何新观点。那么,我们真的需要如此多的展览解读毕加索吗?

“西班牙对话:博古睿美术馆的毕加索做客博德博物馆”,毕加索1938年作品《水手》(左),与西班牙巴洛克画家Juan Carreño de Miranda1677年的作品

虽然,一些博物馆的展览试图表明,毕加索研究依旧会有新进展。其中一个展览是纽约现代艺术博物馆的“毕加索在枫丹白露”(Picasso in Fontainebleau,将持续到2024年2月17日),展览回顾了1921年在法国南部度过的一个夏天。这是毕加索历史上一个非常特殊的时期——在约翰·理查森(John Richardson)1800页的毕加索传记中,涉及这一时期的仅有十几页——但策展人安·厄姆兰德(Anne Umland)认为,它可以帮助我们了解关于毕加索创作方法的情况。她指出,他同时创作了两部重要作品:《三个音乐家》(Three Musicians,1921),画中的模特分裂成一系列令人眼花缭乱的交错形状;《泉水边的三个女人》(Three Women at the Spring,1921)中的模特穿着皱裙长袍,让人联想到古希腊,而不是当代法国。

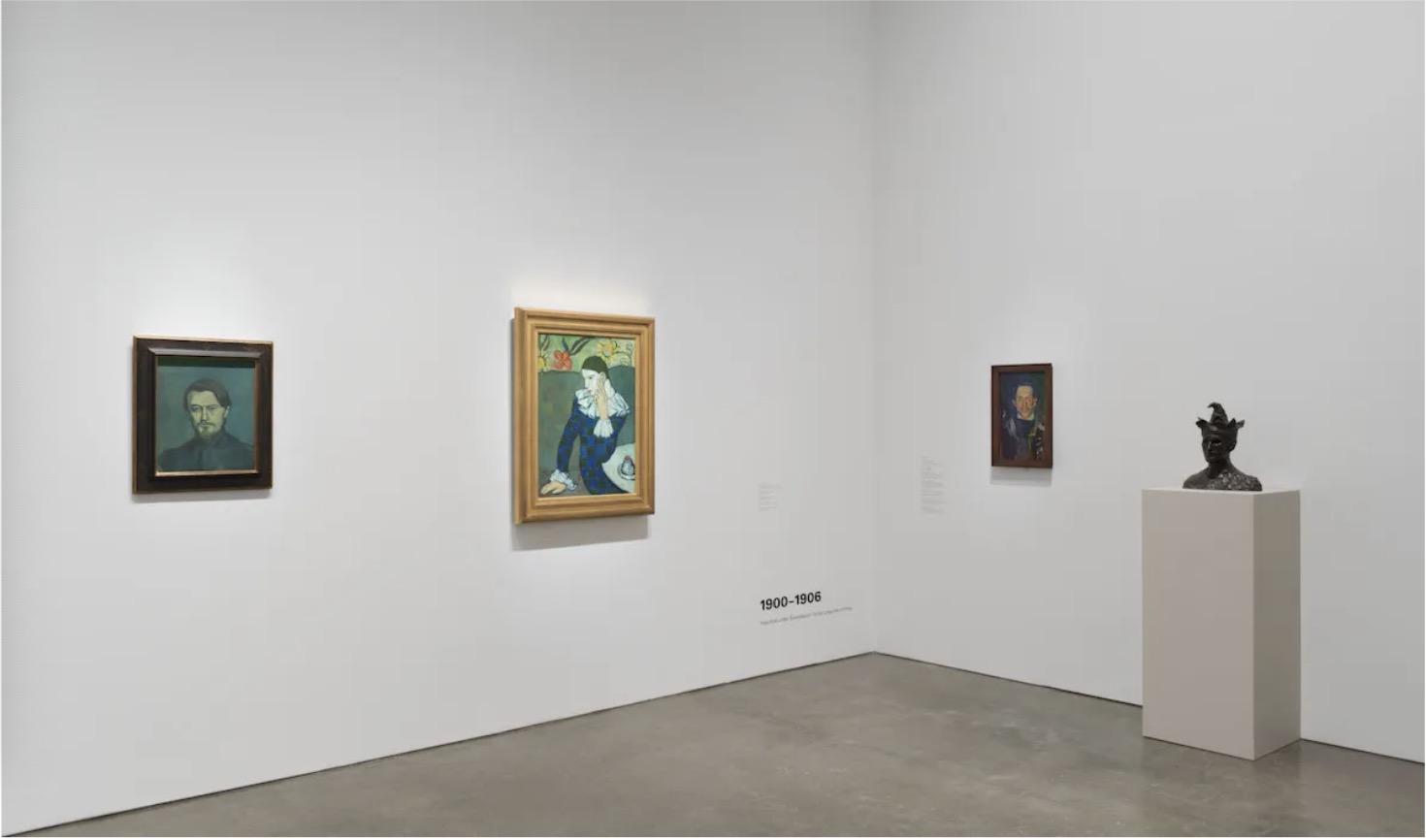

MoMA《毕加索在枫丹白露》展览现场,摄影:Jonathan Dorado © 2023 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), New York

正如策展人安·厄姆兰德在展览图录中所说,毕加索是在“多个时间层面”中旅行——他只需在工作室短距离行走,就可以在古典主义和前卫主义之间穿梭,工作室的墙上同时挂着的这两幅画就是例证。该展览试图深入追根溯源,以至于策展人甚至构建了一个重新想象的毕加索工作室,包括其精确而狭窄的尺寸。

上图:《泉水边的三个女人》,1921,摄影师未知。银盐冲印,6.7 × 10.8 cm

© Archives Olga Ruiz-Picasso, Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso, Madrid; Photographer unknown;下图:待完成的《三个音乐家》,1921年9月1日,摄影师未知。银盐冲印,6.7 × 10.7 cm Archives Picasso. Musée National Picasso–Paris.

© 2023 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), New York

“毕加索在枫丹白露”因其对艺术史的怀旧而受到好评,而且展览挖掘出了一些怪异内容,比如,对《泉水边的三个女人》的研究,展示了毕加索擅长绘画丰满的手部的技巧。但问题在于,“毕加索在枫丹白露”未能兑现期望。虽然观众能感受到毕加索在艺术形式之间迅速转换的能力,但任何对毕加索有所了解的人都知晓这一点。如果希望通过这两件作品进一步解锁了毕加索的心灵,却依旧是深不可测且难以知晓。

巴勃罗·毕加索,《习作》(Studies),巴黎,1920–1922,布面油画, 39 3/8 × 31 7/8″ (100 × 81 cm)

然而,“毕加索在枫丹白露”的成功之处在于,它在暗示性地探讨毕加索所谓的天才。通过其各种研究和失败的作品,消解其张张杰作的观念,也使之与古根海姆博物馆的“年轻的毕加索在巴黎”展览不同,后者可能会让克劳德·毕加索感到不悦。

古根海姆博物馆“年轻的毕加索在巴黎”展览现场,深色展墙映衬出《巴黎煎饼磨坊》

“年轻的毕加索在巴黎”是一个小型展览,展览主要聚焦毕加索20多岁时的创作,突出其天赋异禀。其中一些确实很出色:《巴黎煎饼磨坊》(Moulin de la Galette,约1900年),描绘了黑暗的酒吧中飘忽的狂欢者,令人印象深刻。但另一些作品,比如《食客》(The Diners,1901年),因毕加索模糊的笔触,画中的女性形象与白色桌子融为一体,显得匆忙而散漫。展览仅展出的10件作品,展厅门庭若市,《巴黎煎饼磨坊》前的参观者争夺着不受阻碍的视角,而同期在另一个展厅进行的德国-委内瑞拉艺术家格戈(Gego)的回顾展却明显人稀,她的金属雕塑在风中轻轻摇摆,鲜有观者。

“年轻的毕加索在巴黎”展览现场,毕加索1901年的作品《食客》,描绘了一个穿着华丽的女子和一个心不在焉的老人在一起

在“毕加索庆典”系列约50场展览中,没有一场是回顾展。这并不意味着没有大型展览——例如,巴黎蓬皮杜中心的“无尽的绘画”,就展出了毕加索大约1000件纸上作品。但大多数情况下,我们得到的是与毕加索遗产相关的残片,其结果是没有什么让人觉得足够宏伟,足够重大的讲述。

巴黎蓬皮杜中心“毕加索:无尽的绘画”展览现场

这种趋势在纽约尤其明显。大都会艺术博物馆拥有世界级的毕加索藏品,却举办了一个专门讲述毕加索为汉密尔顿·伊斯特·菲尔德(Hamilton Easter Field)的布鲁克林住宅设计的庞大委托的展览,现场集中展出故事中出现的6件毕加索委托画作,结合艺术家、委托人及其住所的档案材料。如果不是因为伊斯特·菲尔德的母亲保守的审美最终影响了儿子的观念,他本可以拥有一间极富设计感的图书馆,里面陈列着最高级别的立体主义作品,但最终这个计划逐渐分崩离析,展览“毕加索:布鲁克林的立体主义委托作品”(展出至2024年1月14日)探讨立体主义与装饰绘画传统、建筑空间的关系,试图了解该项委托原本可能的样子。

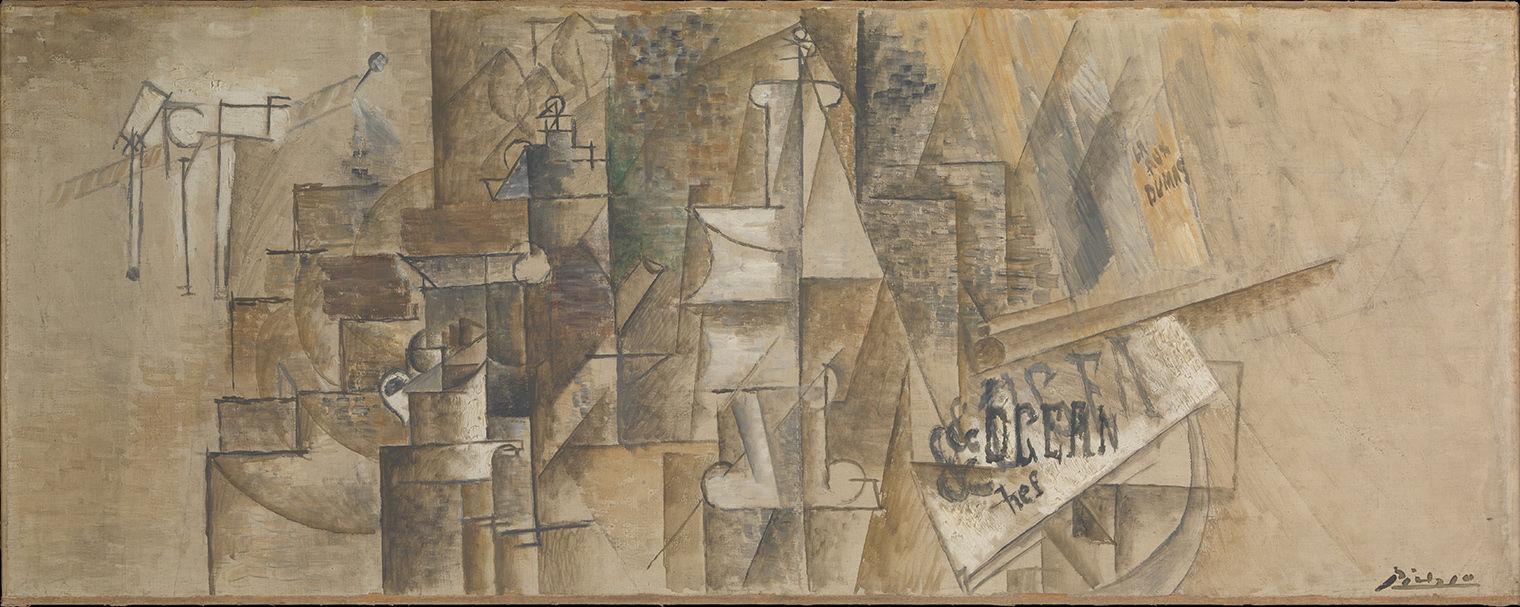

毕加索,《烟斗架和桌子上的静物》,1911年夏,布面油画和木炭

根据委托人的要求,毕加索需要绘制11块装饰面板,挂在屋内图书馆的墙壁上。直到1915年委托中止,毕加索共完成8件人物和静物画作品。大都会艺术博物馆的展览也呈现了一些最终未实现的作品:棕色和灰色纠缠在一起,在解释性的墙上文字的帮助下,可以看到形成女性裸体和静物。展览策展人安娜·乔泽法卡 (Anna Jozefacka) 提供了令人信服的证据,说明毕加索如何试图将其粗粝的前卫主义融入到一位精致的赞助人的住所中,但事实证明两者难以相容。该展览确实是毕加索研究的有趣的案例,但在没有完成品的情况下,整个展览显得有点沉闷。

位于哥伦比亚高地106号汉密尔顿住宅,摘自1916年10月号《 国际工作室》。由海德堡大学图书馆提供

大都会艺术博物馆的毕加索展览旨在揭示其从未展现的一面,但高古轩画廊的“一个叫毕加索的外国人”(A Foreigner Called Picasso,展出至2月10日),探索了艺术家的移民的身份。因为毕加索的尽力隐藏,这一身份并不总是被关注。

“一个叫毕加索的外国人”展览现场,2023 年,纽约高古轩。

这场展览由艺术史学家安妮·科恩-索拉尔(Annie Cohen-Solal)和维拉内·塔索(Vérane Tasseau)共同策划;前者是《外国人毕加索》(Picasso the Foreigner)一书的作者,该书于2021年在法国出版,追溯了出生在西班牙的毕加索如何将自己塑造成一个法国人,却在不知不觉中与法国政府建立了敌对关系,法国政府对他进行了多年的监视。

1935年,毕加索在巴黎申请外国人身份证的档案。

科恩-索拉尔的书为毕加索研究这个庞大的领域做出了巨大的贡献,但高古轩的展览并没有呈现出与其相关书籍相同的刺激感,因为书中呈现了官方文件、信件等内容在视觉上并不那么引人注目。

展览试图为所有这些文本提供一个视觉支架,但理解毕加索绘画与法国警方保留的毕加索档案之间的关系并不容易——展览本身也几乎没有任何说明。例如,关于毕加索在“二战期间”的生活主要由描绘朵拉·玛尔和玛丽-特蕾丝·沃尔特的绘画组成,虽然存有遗憾,但因为有来自大都会艺术博物馆和其他机构重要借展,“一个叫毕加索的外国人”被形容为“博物馆级别”的画廊展览。

毕加索,《鸟类研究》,1952年4月28日-5月1日

距离高古轩不远,佩斯画廊(纽约)也举办了《毕加索:14本素描册》(11月10日—12月22日),展览以14本速写本探索毕加索的创作过程,其中一本可以追溯到他创作《亚维农少女》(1907)前后,呈现了草图中没有进入最终作品的元素。展览通过昏暗的灯光,给人一种在伟大面前沉思的空间感。但毕竟这些只是素描,尽管毕加索确实从他的素描册上撕下一些,声称它们本身就是艺术品。但展览大部分不是伟大之作,也许只是艺术家的信手一画、对于一个创作了数万件艺术品的人而言,部分作品不值得更深入地关注亦合情合理。

布鲁克林博物馆展览“加兹比眼中的毕加索”

但没有人会忘记《格尔尼卡》、《亚维农少女》、毕加索为哭泣的朵拉·玛尔画得肖像、他的立体派静物画、蓝色时期的小丑。这些作品展示毕加索对当代艺术家的持久影响,也成为串起“毕加索庆典”各类展览线索,这些展览的存在也表明,即便毕加索在当下是充满争议的人物,但艺术家、策展人、画廊仍然紧抓毕加索的遗产不放。

然而,有些人可能希望忘记毕加索,澳洲喜剧演员、作家汉娜·加兹比(Hannah Gadsby)就是其中之一,她在2018年的节目中斥责了艺术史学家将一个对女性施加身体和精神虐待的男人置于神坛上。加兹比在布鲁克林博物馆策划的展览“加兹比眼中的毕加索”(It's Pablo-matic: Picasso According to Hannah Gadsby)试图扩展对艺术家的批评,并通过将毕加索的作品与该机构收藏的女权主义作品并置来实现这一点。这本是一个不错的展览构想,但结果却事与愿违,加兹比似乎更加将毕加索置于艺术史的中心。

巴黎毕加索博物馆“就看你了,我亲爱的”展览现场

假如毕加索的展览没有毕加索的作品,会是什么样子?几年前,法国艺术家索菲·卡莱(Sophie Calle)在接管巴黎毕加索博物馆的整个空间时面临了这个困境。在今年秋天,她最终呈现了今年为数不多的一次有趣的毕加索相关展览之一——“就看你了,我亲爱的”。

索菲·卡莱的方案是清空巴黎毕加索博物馆,用自己的艺术品重新填满。她保留了少量毕加索的作品供人观赏,而且将它们陈列于地下室,其中一些还以纸张覆盖。在卡莱的处理下,毕加索的作品看起来更像是打包准备运输的物品,而非不可移动的杰作。它们似乎随时可以被移交到另一个地方。

“就看你了,我亲爱的”中,罕见的毕加索作品之一。

如果有人现在去参观巴黎毕加索博物馆,期望看到毕加索蓝色和玫瑰时期的绘画以及立体主义的实验,他们可能会感到失望。这种奇异的策展方式,似乎呼应了克劳德·毕加索2018年的话:“许多人对现有的发现和研究并不满意,期望能有新的发现,但最终没有。”也许卡莱在几乎清空毕加索博物馆、摆脱了与毕加索有关的痕迹的同时,找出了问题,并提供了可能的解决办法:暂停“毕加索庆典”展览,让人们有时间沉思片刻。

注:本文编译自《ARTnews》,原标题为《毕加索之年:过剩的展览并未让我们获得更多》