在今日头条上线的《二十四史名家精讲》中,徐义华研究员有三期视频谈到了夏文化。从其所述可知,徐先生基本上把《史记》自尧以下的记录视为信史。应该说,这基本反映了当前学术界的主流看法。

我们知道,司马迁生活在汉武帝时期,其距离三代已经较远。对于《史记》的记录,我们当然不能无理由的怀疑,但也不能盲目相信,而是需要在利用资料之前先做必要的考证。陆懋德(1888—1961)先生指出:“前人作书,多未能尽力研究,非加以批评考证,未足取信。”陆先生又以《五帝本纪》为例说明道:

此篇之材料不是得之观察,而是得之传闻,且其传闻之取之于《五帝德》、《帝系姓》,以及《尧典》、《舜典》等书。前二章已言史料须用同时代的记载。今考《五帝德》、《帝系姓》,今在《大戴礼记》内,是汉初作品,而《尧典》、《舜典》,今在《尚书》内,是周末作品,皆非五帝时的同时代的史料。如此,则《五帝本纪》之价值自见。价值如此,则此篇之不足为信史,不问可知。[1]

古史研究,如果能获得同时代史料当然是最好的,但因为各种条件限制,这又是很困难的,特别是对于夏商历史研究而言,更是如此。因此,陆先生所言除“史料须用同时代的记载”一句尚须斟酌外,其主张对《五帝本纪》采用更谨慎的态度则是可取的,包括对待《夏本纪》亦是如此。下面,笔者就徐义华先生所论中提到的四个与夏文化有关的内容来谈一下个人看法,希望大家能够批评指教。

一、王城岗遗址是鲧禹之都吗?

徐义华先生视襄汾陶寺遗址为尧都,视登封王城岗遗址为鲧禹之都。根据考古资料可知,王城岗遗址发现于1959年,首次发掘于1975年。2002年至2003年,该遗址又发现了一座面积达30余万平方米的龙山文化晚期城址。根据测年资料,这座城址年代范围约在公元前2100年至公元前2020年之间,[2]而城址面积达280万平方米的陶寺遗址年代下限则为公元前1900年。[3]按徐义华先生的观点,显然需要解释为什么所谓的“鲧禹之都”已经毁灭了100年,所谓的“尧都”才告消失?而且,在陶寺城址规模远大于王城岗城址的情况下,徐先生又如何证明王城岗遗址拥有“中央王朝”的地位呢?

陶寺宫城(图源:中国文物网)

同时,在王城岗城址存在的时期,成都平原还矗立着面积达276万平方米的宝墩古城遗址,[4]而我们知道,被视为夏人之祖的颛顼和夏人之宗的大禹在传世文献中均与蜀地有密切联系,这又当如何解释?许宏先生曾从考古资料角度指出公元前2000年左右的豫西地区不具有“王朝气象”。他说:

在考古学上,那时仍属于龙山时代,在其后约200多年的时间里,中原地区仍然处于邦国林立,战乱频仍的时代,各人类群团不相统属,筑城以自守,外来文化因素明显。显然,“逐鹿中原”的战争正处于白热化的阶段,看不出跨地域的社会整合的迹象。也就是说,至少在所谓的夏王朝前期,(中原地区)考古学上看不到与文献相对应的“王朝气象”。[5]

据此,我们认为徐义华先生所论的王城岗遗址为鲧禹之都的观点尚须进一步斟酌。

二、灭有扈氏者,能确认为启吗?

徐义华先生在《在大禹治水促进了早期国家的形成和夏朝的建立》这条视频中完全采取了《史记》的说法,认为夏灭有扈氏者为启。《史记·夏本纪》有关灭有扈氏的记载如下:

有扈氏不服,启伐之,大战于甘。将战,作《甘誓》,乃召六卿申之。启曰:“嗟!六事之人,予誓告女:有扈氏威侮五行,怠弃三正,天用剿绝其命。今予维共行天之罚。左不攻于左,右不攻于右,女不共命。御非其马之政,女不共命。用命,赏于祖;不用命,僇于社,予则帑僇汝。”遂灭有扈氏。天下咸朝。[6]

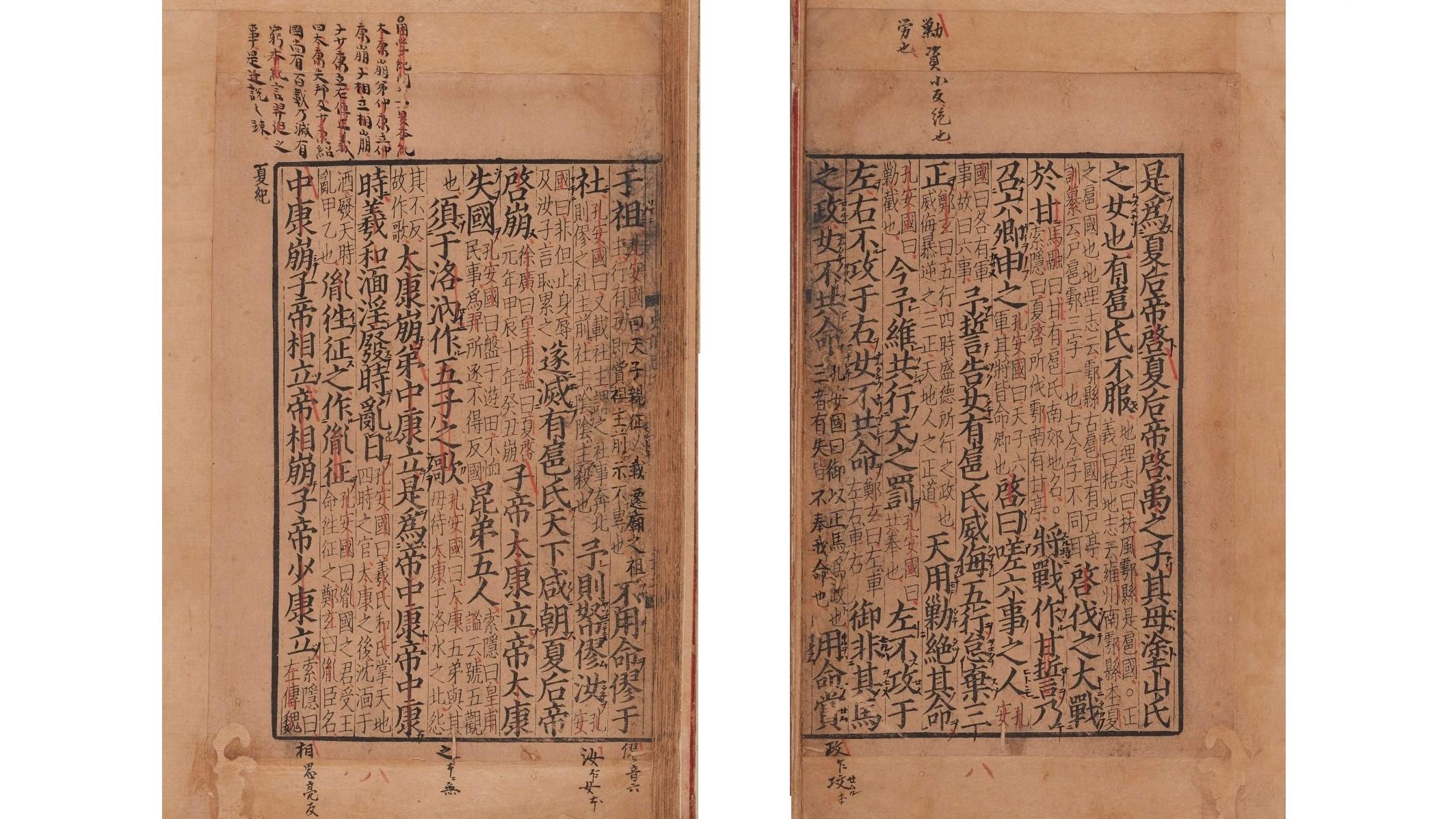

《史记》南宋建安黄善夫刻本

《史记》的这条史料来自《尚书·甘誓》。可是,《尚书·甘誓》正文并没有提到灭有扈氏者为启。《尚书·甘誓》之文如下:

大战于甘,乃召六卿。王曰:“嗟!六事之人,予誓告汝。有扈氏威侮五行,怠弃三正,天用剿绝其命,今予惟恭行天之罚。左不攻于左,汝不恭命;右不攻于右,汝不恭命;御非其马之正,汝不恭命。用命,赏于祖;弗用命,戮于社,予则孥戮汝。”[7]

目前所知的最早把灭有扈氏者与启联系起来的文献是《尚书序》,但《尚书序》形成年代较晚,这是当今学术界的普遍看法。再进一步检索成书年代早于《史记》的各类文献,不难发现以启为灭有扈氏者是一个极为罕见的说法,而更多的说法是禹。如《墨子·明鬼下》:

姑尝上观乎《夏书》,《禹誓》曰:“大战于甘,王乃命左右六人,下听誓于中军,曰:‘有扈氏威侮五行,怠弃三正,天用剿绝其命。’有曰:‘日中,今予与有扈氏争一日之命。且尔卿大夫庶人,予非尔田野葆土之欲也;予共行天之罚也。左不共于左,右不共于右,若不共命;御非尔马之政,若不共命,是以赏于祖而僇于社。’”[8]

此称《尚书》之《甘誓》为《禹誓》,显然是把灭启者视为禹。《墨子》之说非孤证,又如《庄子·人间世》:

禹攻有扈,国为虚厉,身为刑戮。[9]

又如《吕氏春秋·恃君览·召类》:

禹攻曹、魏、屈骜、有扈,以行其教。[10]

这里需要特别讲的一条史料是《吕氏春秋·季春纪·先己篇》。许维遹集释本云:

夏后伯启与有扈战于甘泽而不胜,六卿请复之,夏后伯启曰:“不可。吾地不浅,吾民不寡,战而不胜,是吾德薄而教不善也。”于是,处不重席,食不贰味,琴瑟不张,钟鼓不修,子女不饬,亲亲长长,尊贤使能,期年而有扈氏服。[11]

表面上看,这条史料的说法与《尚书序》相合。可是,我们通过中国国家数字图书馆查阅发现,《吕氏春秋》的许宗鲁嘉靖7年(1528)刻本、宋邦乂隆庆年间(1567—1572)刻本、张登云万历7年(1579)刻本、凌毓枬明万历48年(1620)刻本所载与有扈氏战者均作“夏后相”,不作“夏后伯启”。孙星衍注《尚书》引《吕氏春秋》亦作“夏后相”,并说道:

《吕氏春秋》许宗鲁嘉靖7年(1528)刻本

相,当为柏字。……所云“柏”者,谓伯禹也。……以《甘誓》为禹事,当必本古文《书》说也。《庄子》既云“国为虚厉”,则有扈灭于禹时,不应启复伐之。……至《书序》以为启作者,因此篇序在《禹贡》后,故定为启事耳,亦不必以《书序》废古说也。[12]

此外,还有以伐有扈氏者为尧,见《太平御览》卷六三引《六韬》。这个问题我们稍后再讨论。总之,综上可见,以禹为伐有扈氏者的记录不但较早,而且较多。此一问题,当为夏文化研究中有待解决的一个重要问题。

三、夏王朝“中央地位”的确立是因为大禹治水吗?

徐义华先生说,大禹治水是涉及几大河流域的大型工程,促进了夏王朝的建立。《史记·夏本纪》有关大禹治水的记录,基本上全文抄录《尚书·禹贡》,显然徐先生基本采信了《史记》的说法。

目前我们所知的,关于大禹治水的最早记录出自西周中期的遂公盨铭文。笔者倾向于赞同大禹治水事件是真实发生过的,但我们也很难相信大禹治水范围有《禹贡》所说的那么广。早在1924年,地质学家丁文江先生应顾颉刚征询时便指出,《禹贡》系晚出的战国之书,所谓凿龙门、治长江、治黄河都非人力所能为。[13]

遂公盨

上个世纪八十年代,有学者试图拿所谓龙山至夏商时期的考古资料与《禹贡》九州进行比附,在学术界造成了一定影响。但陈立柱先生指出,该学者的研究“混淆了考古学上的人文地理区系与历史上的行政区划、文化交流上的密切关系与行政统治上的从属关系两对概念的本质区别,方法上也多有牵强附会与主观臆断之处”。[14]

徐义华先生又说,大禹时期发生的洪水发生在中国境内,于是“人们只好沿河流上溯”居于豫西地区。这个提法也让人困惑。试问:这些因遭受洪水灾害而被迫迁徙到豫西地区的古人,是否包括鲧禹之族?如果包括,则鲧禹兴起于豫西地位的说法如何立足?如果不包括,那么地处豫西地区的所谓夏族是如何获得治水能力的?正如沈长云教授所说:

无论豫西,还是晋南,都与洪水发生的地域不相关联,一个与洪水不相关联的氏族参与并领导治水,岂非咄咄怪事?即使辩解说领导治水的只是这个氏族的首领,那末他治水的经验从何而来?其他氏族首领凭什么推举他任治水的指挥?[15]

根据笔者研究,夏王朝在其兴起过程中确实利用了大禹治水进行统治秩序的理论性建立,但大禹治水并不是导致夏王朝诞生的直接诱因。这一点可以拿西周、西汉王朝的建立来类比说明。无论是西周,还是西汉,其政权的建立都主要是靠“逐鹿天下”的斗争完成的,而周人所谓的“天命观”和汉人所谓的“汉为尧后”说则均为其建立政权合法性之结果。因此,夏王朝建立的真实原因究竟是什么,应该是仍待探索的。

四、豫西地区是夏文化起源地吗?

徐义华先生在谈到夏文化起源地时说:“文献中称鲧为崇伯鲧,还说夏人在兴起之际,崇山一带曾经发生祥瑞。”

徐先生此说出自《国语·周语上》:“昔夏之兴也,融降于崇山。”研究夏族的初兴之地,学者们多引此条材料进行讨论。但因所持观点不同,学者们对崇山所在的看法也各不相同。比如,主张“豫西说”的徐旭生先生(1888—1976)认为崇山即今嵩山;主张“晋南说”的王玉哲先生(1913—2005)认为为今山西霍太山[16];同主“晋南说”的段士朴[17]、刘起釪(1917—2012)[18]、陈昌远[19]、刘铮[20]等又认为是与陶寺遗址相临的塔儿山。此外,主张“河济说”的沈长云先生认为崇山在汉济阴郡成阳县西北,即今山东鄄城县东南附近[21];杨向奎先生不言崇山,而从古崇国入手,认为崇地在“彭城(今徐州)北三十城泗水”[22]。另外,主张“关中说”的吴锐又认为“崇”可能在周原附近[23]。总之,就崇地的讨论,可谓众说纷纭,莫衷一是。

那么,崇山究竟在哪里?许多学者在引用《国语》的这条记录时,往往对“融”没有进行说明。据韦昭注,“融”即“祝融”。可是,为什么夏的建立与“祝融”有关呢?徐义华先生显然是把“融降于崇山”视为祥瑞的,那么这符合《国语》的本意吗?检阅文献可知,与《国语》此条文献有关的记录有三条。《山海经·海内经》:

洪水滔天,鲧窃帝之息壤以堙洪水,不待帝命。帝令祝融杀鲧于羽郊。鲧復生禹,帝乃命禹卒布土以定九州。[24]

帝令祝融杀鲧,嗣后有“鲧復生禹”之事,此说与《天问》相合。《天问》云:

鸱龟曳衔,鲧何听焉?顺欲成功,帝何刑焉?永遏在羽山,夫何三年不施?伯禹愎鲧,夫何以变化?纂不前绪,遂成考功。[25]

又《尚书·洪范》记箕子之言曰:

我闻在昔,鲧陻洪水,汨陈其五行。帝乃震怒,不畀洪范九畴,彝伦攸斁。鲧则殛死,禹乃嗣兴,天乃锡禹洪范九畴,彝伦攸叙。[26]

综合这些材料可见,夏王朝兴起涉及祝融殛鲧、鲧复生禹、大禹之兴这三大事件,而祝融殛鲧与大禹之兴二事之间又相距三年。因此可以说,祝融灭鲧之历史事件固然与夏人之兴有关,但却很难据此说明夏人的居地本在豫西地区。《天问》在提到鲧死之后又说:

阻穷西征,岩何越焉?化为黄熊,巫何活焉?

按这条材料所言,鲧死之后,其亡灵曾向西跃过重重山岩,然后被巫师救活。这里虽然充满了神话性的叙述,可是结合《山海经》和《天问》“鲧复生禹”的记载, 我们还是可以作出解释。“鲧复生禹”被大量学者理解为是鲧生下了禹,但我们知道,绝没有可能发生人在死后生子的事实;更何况,学界一般赞同鲧为男性。那么,这句当如何理解呢?这可以从《礼记注疏》中找到答案。

鲧生禹的神话

《礼记·曲礼下》说:“崩,曰天王崩。复,曰天子复矣。”郑玄注:“始死时呼魄辞也。”孔疏:“复,招魂复魄也。”[27]又《檀弓下》云:“复,尽爱之道也,有祷祠之心焉。”郑玄注:“复谓招魂,且分祷五祀,庶几其精气之反。”[28]复有招魂之意。据此,则“鲧复生禹”当理解为招鲧之魂而禹受之命;换言之,这描述的当为一种权力转移的巫术仪式。萧兵教授在研究中也曾提出类似观点,他说:

(禹继位于鲧)可以看作“新王”与“旧神”的交替,是“金枝”和“汤祷”式的“圣王”(Sacred King)或“巫酋”(Prest King)的继位典礼在神话里的投影。这种新王继位典礼往往要以屠杀衰老的耄君为代价的。但是中国是血缘─伦理观念极强、“以孝治国”或“以家代国”的社会,“中庸”的势力极其强大,这类“杀父自立”的神话不可能广泛持久地流行而只能以“淡化”和“趋弱”的遗迹形态保存。[29]

按权力转让之说,则“夏人郊鲧”之说可解,“禹出西羌”之说亦可解。那么,夏人为什么要以禹招鲧之魂为禹受命的标志呢?这个问题可以从鲧之死因来讨论。关于杀鲧者,传世文献记载多异。其中《墨子·尚贤中》以为是天帝,《左传·昭公七年》以为是尧,《孟子·万章上》和《吕氏春秋·恃君览·行论》说是舜,而《淮南子·原道训》则说是禹。其文如下:

昔者夏鲧作三仞之城,诸侯背之,海外有狡心。禹知天下之叛也,乃坏城平池,散财物,焚甲兵,施之以德,海外宾服,四夷纳职,合诸侯于涂山,执玉帛者万国。[30]

按此诸说,则我们不妨理解为鲧集团的覆灭是由尧、舜、禹集团合作的结果。《淮南子》之文多存古说,按此条记载可知,禹集团参与灭鲧之后,然后合诸侯于涂山,乃有万国来朝,说明夏的建立与崇伯鲧的覆灭直接有关。

后人根据“鲧复生禹”的记录,误以为鲧为禹父,这种说法始见于战国晚期的《大戴礼记》。然而,属战国早中期的楚简《子羔》仍以感生说叙述大禹之生,而不言鲧为其父。故裘锡圭先生说,至少在战国早期,“作为大一统帝王世系重要组成部分的、契和后稷皆为帝喾之子及禹为颛顼之孙、鲧之子等说法尚未兴起”。[31]此外,郭霞《大禹身世考之鲧禹关系辨析》一文对鲧禹非父子关系进行了更为详细的讨论,亦可资参阅。[32]

附论:论三星堆文化毁灭郑州商城的可能性

综上可见,以豫西地区为夏文化兴起之地,并相信鲧为禹父的说法,并不足以让我们建立起夏代信史。对于传世文献中禹兴于西羌或禹生于石纽的说法,随着三星堆文化的出现,我们有必要给予更多的关注。

笔者此前曾有数篇文章论述“夏商并行”、三星堆文化即夏文化的观点。现在,我们可以借此粗略地讨论一下夏王朝兴起的直接诱因。按《淮南子说》说,夏的兴起与禹灭鲧有直接关系。而杨宽、丁山等学者均曾指出,鲧与共工有密切关系。如《左传·昭公七年》子产见晋平公所言之“鲧”[33],《太平御览》卷908引《汲冢琐语》即作“共工”。共工为姜姓,三苗亦为姜姓,因此,《淮南子》所称禹伐鲧是否即传世文献中所说禹伐三苗、禹伐共工值得讨论。

《尚书·尧典》、《庄子·在宥》、《孟子·万章上》均有“放驩兜于崇山”的记载,而《山海经·大荒经》言:“鲧妻士敬、士敬子曰炎融,生驩头。”驩头即驩兜[34],这说明驩兜本为鲧裔。鲧居崇山,其裔驩兜所流放之地同名崇山,这显然不是偶然的。

《山海经》中的驩头既见于南方(《大荒南经》),也见于西方(《大荒北经》)。《大荒北经》言:“西北海外,黑水之北,有人有翼,名曰苗民。颛顼生驩头,驩头生苗民。”此言西方驩头为颛顼之裔、苗民之先,而颛顼为夏人之祖,居于若水(传统观点认为即今四川雅砻江),则此条文献所说的驩兜当可理解为夏人集团对鲧集团覆灭后的分流,此亦或为“三苗西迁”说之原始依据。

此外,《五帝德》又有“殛鲧于羽山,以变东夷”的说法。[35]一般认为,《左传·文公十八年》中作为“四凶”之一的梼杌即《尚书》“四罪”之一的鲧。而《国语·周语上》内史过说,国之兴亡,皆有明神降之,观其政德,故“商之兴也,梼杌次于丕山;其亡也,夷羊在牧。”韦昭注:“梼杌,鲧也。过信曰次。丕,大。邳山,在河东。”[36]此将梼杌降丕山视为商族兴起的标志,而《尚书》屡称殷商为夷,则东方之夷,南方之驩兜,西迁之苗民均可视为鲧集团覆灭后的分流,这或许正是《尚书·舜典》所谓“分北三苗”的真实含义。值得注意的是,丕有大之意,而崇山之“崇”亦有大之意。

《墨子·非攻》将禹伐三苗和汤伐桀、武王伐纣相提并论,[37]这暗示夏王朝的兴起与禹伐三苗有直接联系。《国语》所谓的丕山,即《禹贡》的大伾山,地在今河南省荥阳市北的黄河南岸,此为郑州商城文化的分布腹地,[38]这个地理位置与钱穆(1895—1990)对三苗部族活动地望的考证也相合:

古者三苗疆域,盖在今河南鲁山嵩县卢氏一带山脉之北,今山西南部诸山,自蒲阪安邑以至析城王屋一带山脉之南,夹黄河而居,西起蒲潼,东达荥郑,不出今河南北部、山西南部广运数百里间也。[39]

因此,以“夏商并行”而论,若三星堆文化为夏文化,郑州商城为鲧文化或称三苗文化,则郑州商城之毁灭当与三星堆文化有关。那么,这个观点是否可以获得考古资料上的解释呢?

2021年,考古工作者在郑州商城发现了5件金器,其中体形较大的金覆面尤其引人注目;从年代上来说,金覆面所处位置在二里冈上层,而郑州商城毁灭于二里冈文化下层。这说明,郑州商城的金覆面乃是其毁灭时被人放上去的,其年代约在公元前1400年。我们知道,在先秦时期的考古文化中,广汉三星堆文化和成都金沙文化都出土了大量金器,尤其是三星堆文化出土了大量金面具;再加上三星堆文化与郑州商城文化存在类似的青铜罍等容器,因此,三星堆和郑州商城之间是否具有联系就值得探索。

二里冈金覆面(郑州商城M2,新华社)

当前中国学术界的主流看法是,郑州商城为早商王都,殷墟为晚商王都。但问题是,郑州商城现在出土了金覆面,而殷墟则并没有发现金覆面、金面具一类的器物。根据对上述文献的分析,如果三星堆文化对应夏文化,郑州商城对应三苗文化,则我们自然可以推出这样一种观点:郑州商城的金覆面极可能是三星堆文化在毁灭郑州商城时遗留下来的,而这种行为的巫术目的正是为了获取郑州商城统治者的灵魂。

最后需要补充的是,禹灭有扈氏有可能是禹伐三苗的另一种说法。首先,据《左传·文公七年》,荥阳西北有扈亭。其次,《太平御览》卷六三引《六韬》云:“尧伐有扈,战于丹水之浦。”[40]而李善注沈约《应诏乐游苑饯吕僧珍诗》引《六韬》则云:“尧与有苗战于丹水之浦。”[41]可见,有扈可称有苗。《尚书》等文献以尧子为丹朱,《竹书纪年》又言丹朱居丹水,[42]而清代学者邹汉勋《读书偶识》又说:“驩兜(《舜典》、《孟子》)、驩头、驩朱(《山海经》)、鴅吺(《尚书大传》)、丹朱(《弃稷》),五者一也,古字通用。”[43]又前引《山海经》说,驩兜为鲧裔,则禹伐有扈、禹伐三苗、禹伐共工、禹代鲧,当与同一历史事件的演化有关。

笔者在提出“夏商并行说”时亦曾同时提出,把传统文献记录中的殷商王朝以盘庚迁殷为界,将前段称为唐,后段称为商。之所以将其前段称为 “唐”,一个重要理由是传世文献中的成汤之“汤”字在甲骨文中均写作“唐”。而《尚书》称丹朱为尧子,尧在后世文献中又有“唐”之号,则此问题亦是有待讨论的有趣问题之一。

最后,做一个小结:(一)从考古资料的对比来说,王城岗城址的规模尚不足以支持其拥有“中央王朝”的地位;(二)夏王朝诞生的主要原因并不是大禹治水,而是禹伐三苗,或者叫禹伐有扈、禹伐共工、禹代鲧,故《尚书》乃言“鲧殛而禹兴”。(三)《周语上》所言“有夏之兴”反映了夏集团参与了对崇伯鲧的攻伐,而不能据此认为夏族兴起于豫西。(四)禹出西羌之说与《天问》中所述之“阻穷西征”相合,应当予以更多重视。(五)传世文献中的禹伐三苗,在考古资料上可能对应着三星堆文化毁灭郑州商城的事件,此即夏兴之标志。

参考文献:

[1] 陆懋德:《史学方法大纲》,北京师范大学史学研究所资料室,1980年,第37、55页。

[2] 北京大学考古文博学院,河南省文物考古研究所编著:《登封王城岗考古发现与研究(2002-2005)》,郑州:大象出版社,2007年9月。所引资料见李伯谦序第3页及正文第5—10页。

[3] 何驽:《陶寺文化谱系研究综论》,《古代文明》第三卷,北京:文物出版社,2004年,第73-75页。

[4] 江章华等:《新津宝墩遗址调查与试掘简报(2009─2010年)》,《成都考古发现》2009年。

[5] 许宏:《从证经补史到独前史前:考古学对中国诞生史的探索》,《南方文物》2016年第1期。

[6] 《史记》卷二《夏本纪》,黄宋建安黄善夫刻本。

[7] 阮元校刻:《十三经注疏》,北京:中华书局,1980年10月,第155页。

[8] 吴毓江撰:《墨子校注》,北京:中华书局,1993年10月,第341页。

[9] 郭庆藩:《庄子集释》,北京:中华书局,1961年7月,第139页。

[10] 许维遹:《吕氏春秋集释》,北京:中华书局,2009年9月,第559页。

[11] 许维遹撰:《吕氏春秋集释》,北京:中华书局,2009年9月,第72页。

[12] 孙星衍:《尚书今古文注疏》,北京:中华书局,1986年,第208页。

[13] 丁文江:《论禹治水说不可信书》,《古史辨》第1册,上海古籍出版社,1980年,第203—204页。

[14] 陈立柱:《考古资料如何证说古文献的成书时代?——以〈〈禹贡〉“九州”的考古学研究〉为例》,《文史哲》2009年第3期。

[15] 沈长云:《上古史探研》,北京:中华书局,2002年12月,第11页。

[16] 王玉哲:《夏文化研究中的几个问题》,见中国先秦史学会编:《夏文化研究中的几个问题》,济南:齐鲁书社,1985年,第5页。

[17] 段士朴:《夏墟初探》,《山西师大学报》1983年第4期。

[18] 刘起釪:《由夏族原居地纵论夏文化始于晋南》,田昌五主编:《华夏文明》第一集,北京:北京大学出版社,1987年,第32-33页

[19] 陈昌远:《“虫伯”与文王伐崇地望研究兼论夏族兴起于晋南》,《河南大学学报》1992年第1期,第24页。

[20] 刘铮:《“崇山”即“塔儿山”说新证》,《中原文化研究》2015年第2期。

[21] 沈长云:《禹都阳城即濮阳说》,原载《中国史研究》1997年第2期;收入沈氏著《上古史探研究》,北京:中华书局,2002年。

[22] 杨向奎:《夏代地理小记》,《禹贡》第三卷(1935年)第十二期。杨向奎:《夏民族起于东方考》,《禹贡》第七卷(1937年)第六七合期。

[23] 吴锐:《“禹是一条虫”再研究》,《文史哲》2007年第6期。

[24] 袁珂校注:《山海经校注》,成都:巴蜀书社,1993年,第536-537页。

[25] 洪兴祖注:《楚辞补注》,北京:中华书局,1983年,第89-90页。

[26] 《尚书·洪范》,阮元校刻:《十三经注疏》,北京:中华书局,1988年,第187页。

[27] 阮元校刻:《十三经注疏》,北京:中华书局,1988年,第1260页。

[28] 阮元校刻:《十三经注疏》,北京:中华书局,1988年,第1301页。

[29] 萧兵:《中国文化的精英》,上海:上海文艺出版社,1998年,第676页。

[30] 何宁撰:《淮南子集释》,北京:中华书局,1998年10月,第29-30页。

[31] 裘锡圭:《中国出土古文献十讲》,上海:复旦大学出版社,2004年,第28-30页。

[32] 郭霞:《大禹身世考之鲧禹关系辨析》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2011年第A3期。

[33] 阮元校刻:《十三经注疏》,北京:中华书局,1988年10月,第2049页。

[34] 邹汉勋:《读书偶识》卷二,《续修四库全书》第176册,上海:上海古籍出版社,1996年,第374页。

[35] 王聘珍撰;王文锦点校:《大戴礼记解诂》,北京:中华书局,1983年3月,第121页。

[36] 上海师范大学古籍整理组校点:《国语》,上海:上海古籍出版社,1978年3月,第31页。

[37] 孙诒让:《墨子间诂》,北京:中华书局,2001年,第146-147页。

[38] 郑杰祥:《“丕山“的居与商都亳邑》,《中国历史文物》2010年第6期。

[39] 钱穆:《古史地理论丛》,台北:东大图书有限公司,1982年7月,第91页。

[40] 《太平御览》卷六三,《四部丛刊三编》影宋本,北京:中华书局,1960年,第300页。

[41] 《六臣注文选》,北京:中华书局,1987年,第 381页。

[42] 《史记》,北京:中华书局,1959年9月,第361页。

[43] 邹汉勋:《读书偶识》,《续修四库全书》第176册,上海:上海古籍出版社,1996年,第374页。